今回は、漢字カードを使った授業の一コマをご紹介します。読み方の分からない、初めて見る漢字に出会った時の子どもたちの発想力は無限大。一体どんな発見があるのでしょうか?ぜひご一読ください!

「漢字カード」とは?

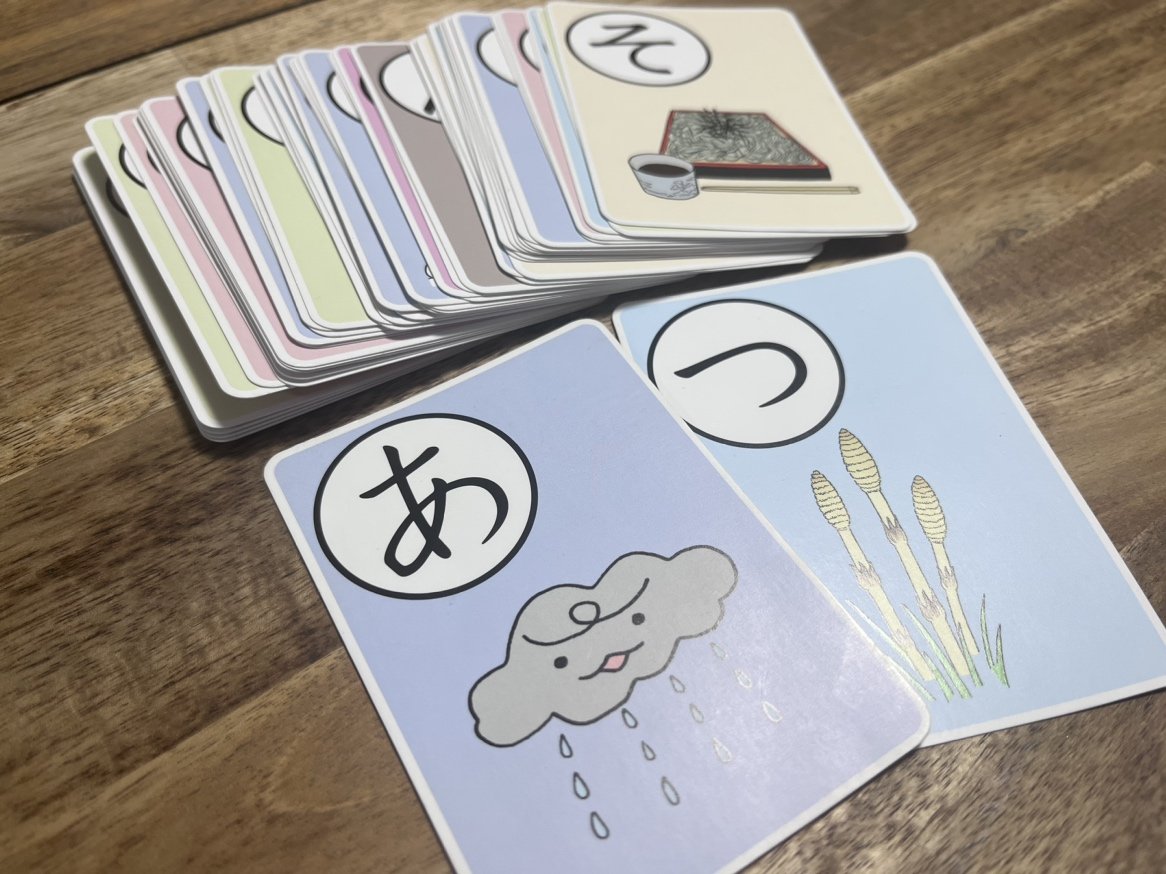

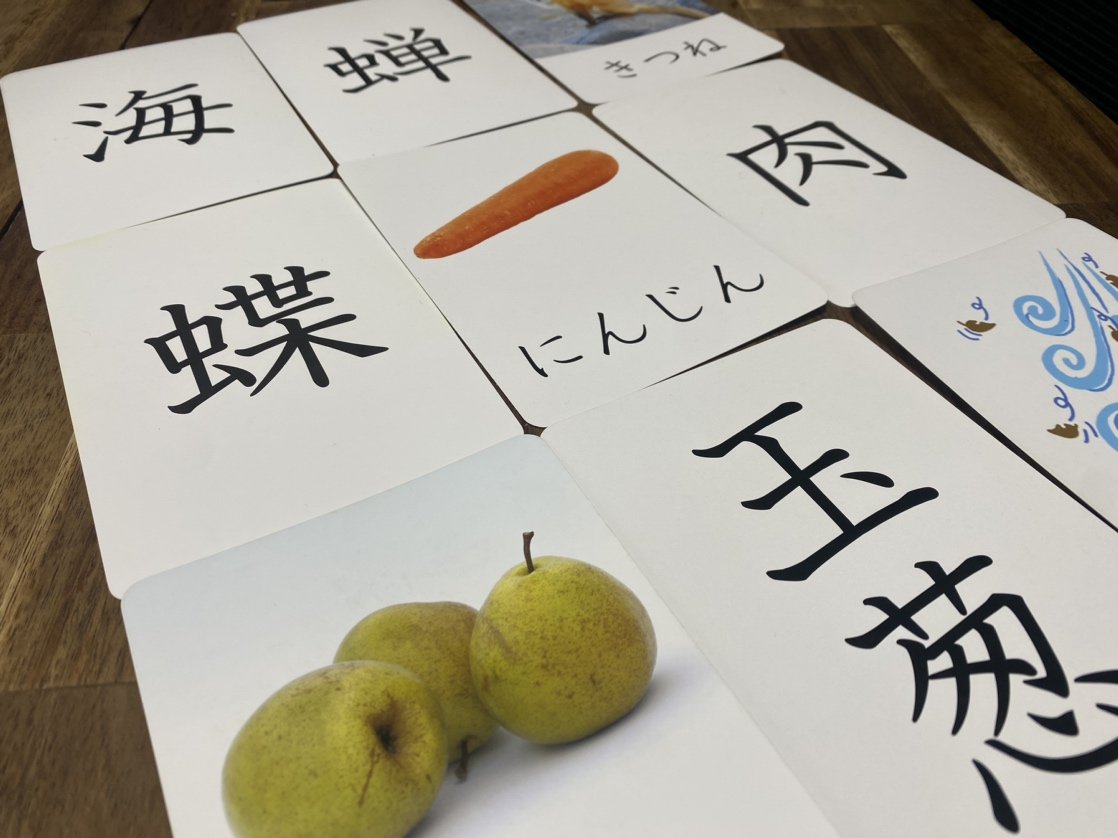

出口式みらい学習教室の教具の一つに「漢字カード」があります。

漢字カードは主に、就学前の幼児~小学校低学年の児童が身近な漢字に慣れ親しみ、

漢字を読めるようになることを目的としたカードです。

表面に単漢字(または熟語)が、裏面にはその漢字を表す写真やイラストと、読み方が平仮名で掲載されています。

裏面を見て、物や動作などをイメージし、そのイメージと漢字をダイレクトに結びつけることで、効果的に漢字を覚えることができます。

今回はそんな漢字カードを使った実際の授業の一コマをご紹介します。

漢字の由来を考えてみよう

この日の漢字カードのテーマは【動物】。

いくつかの動物の漢字カードを当てていく中にこんな漢字が。

『烏』

子どもたちから最初に飛び出した読み方は「とり」

確かに「鳥(とり)」という字によく似ているのですが、こちらの漢字、読み方は「烏(からす)」なんです。

「カードをよく見てみよう。」

と促すとすぐに違和感に気が付き、

「線が一本足りない!」

「なんでこんなに似ているんだろう。」

「烏が鳥の中で一番偉いから、似たような漢字にしたんじゃない?」

疑問や、漢字の由来の予想が次々出てきます。

実際に『烏』は『鳥』を元に作られた漢字という一説も。

『鳥』の四画目にあたる横線は目を表しており、カラスは全身が真っ黒で目の部分がはっきりしないことから、その横線を一本取って「烏」の漢字が作られた、と言われています。

この由来を伝えてから、漢字カードの裏面にあるカラスの写真で実際にチェック。

「確かに目も身体も真っ黒でわかりづらい!」

「これから町でカラスを見たら、目を探しちゃいそう。」

と、漢字の意外な由来に盛り上がる子どもたち。